Zufallsgeneratoren sind das unsichtbare Herzstück digitaler Spiele und bestimmen maßgeblich das Spielerlebnis. Ob beim virtuellen Würfelwurf, der Kartenverteilung oder der Berechnung von Gewinnsituationen – überall arbeiten anspruchsvolle Algorithmen, die Zufallsergebnisse erzeugen. Diese technischen Systeme sorgen dafür, dass jede Spielrunde einzigartig und unvorhersehbar bleibt.

Die Technologie hinter diesen Zufallsgeneratoren hat sich über die Jahre stark weiterentwickelt. Moderne Spiele nutzen hochentwickelte Pseudozufallszahlengeneratoren. Sie greifen auch auf echte Zufallsquellen wie atmosphärisches Rauschen zurück. Diese Systeme müssen zuverlässig arbeiten und davor schützen, manipuliert zu werden.

Speziell in Glücksspielen und kompetitiven Online-Spielen ist die Fairness dieser Zufallssysteme maßgebend für das Vertrauen der Spieler. Regulierungsbehörden prüfen daher regelmäßig die Qualität und Unparteilichkeit dieser Generatoren. Die Balance zwischen echtem Zufall und kontrollierter Spielerfahrung stellt dabei eine der größten Herausforderungen für Spieleentwickler dar.

Die Mathematik hinter dem digitalen Zufall

Echter Zufall ist für digitale Spiele schwer erreichbar. Computer arbeiten grundsätzlich vorhersehbar. Deshalb verwenden Entwickler sogenannte Pseudozufallszahlengeneratoren (PRNG). Diese erzeugen Zahlenfolgen, die zufällig erscheinen, aber auf mathematischen Formeln basieren.

Ein bekanntes Beispiel ist der Linear Congruential Generator (LCG). Bei diesem wird jede neue Zahl mithilfe einer festen Formel berechnet. Die Vorgehensweise basiert auf Multiplikation, Addition und einer Modulo-Operation. Das Ergebnis wirkt zufällig, bleibt mathematisch aber nachvollziehbar, falls die Formel bekannt ist.

Seeds: Wie Einfluss und Sicherheit entstehen

Der Startwert, auch „Seed“ genannt, prägt die gesamte Zahlenfolge stark. Zwei identische Seeds erzeugen exakt dieselbe Zahlenreihe. Dies kann Angriffsfläche für Manipulation bieten. Deshalb nutzen moderne Spiele die aktuelle Systemzeit oder unvorhersehbare Nutzereingaben als Seed. Manche Samba Slot Casino Spiele stützen sich auf Umgebungsgeräusche oder Mausbewegungen für weniger vorhersehbare Seeds.

Wird ein Seed vorhersehbar gewählt, können Angreifer das Ergebnis über längere Spielsitzungen hinweg rekonstruieren. Als Gegenmaßnahme verwenden viele Systeme Eingaben aus der echten Welt. Diese fließen laufend in den Zufallspool ein. Fehlerquelle Nummer eins ist ein fester oder leicht berechenbarer Seed. Prüfvorschriften empfehlen daher, Seed-Erzeugung und -Speicherung regelmäßig zu kontrollieren.

Mersenne Twister und moderne Algorithmen

Der Mersenne Twister ist für viele Spiele die Standardlösung. Seit 1997 liefert er längere Wiederholungszyklen und statistisch robustere Zufallsfolgen als frühere Generatoren. Die große Periode macht ihn für Anwendungen geeignet, in denen sich Werte nicht schnell wiederholen dürfen. Moderne Spieleengines wie Unity und Unreal Engine unterstützen den Mersenne Twister direkt.

Daneben existieren Algorithmen wie WELL oder xorshift+. Diese sind gezielt auf Ressourcenbedarf und bestimmte Verteilungen abgestimmt. Entwickler prüfen die Anforderungen ihrer Anwendung, bevor sie einen Zufallsgenerator einsetzen. Häufiger Fehler: veraltete Generatoren bleiben im Einsatz und können zu Vorhersagbarkeit führen.

Zufallsgeneratoren in verschiedenen Spielgenres

In Rollenspielen entscheiden Zufallsgeneratoren über viele Abläufe. Sie regeln Trefferchancen beim Angriff oder die Verteilung seltener Gegenstände. Auch das Verhalten von Nicht-Spieler-Charakteren ist oft zufallsbasiert.

Sandbox-Spiele wie Minecraft erzeugen die Welt mithilfe von Algorithmen wie Perlin Noise. Der Seed bestimmt das Aussehen. Spieler können Seeds austauschen, um Spielwelten gezielt teilen zu können. Entwickler wählen dabei bewährte Algorithmen, um gleichförmige Strukturen zu vermeiden.

Kartenspiele mischen per Zufall die Karten und sorgen für faire Verteilungen. In Strategiespielen bestimmen Zufallsgeneratoren Ressourcenfunde oder Wetterbedingungen. Dies sorgt für abwechslungsreiche Abläufe und bricht Standardstrategien auf. Auch Online-Casinos nutzen diese Technologie für faire Spielergebnisse.

Fairness und Manipulationssicherheit

Online-Spiele mit Echtgeld setzen auf zertifizierte RNG-Systeme. Diese werden regelmäßig von unabhängigen Prüfstellen getestet. Ziel ist es, überprüfbare, fälschungssichere Ergebnisse zu gewährleisten. Technik gegen Manipulation umfasst verschlüsselte Übertragung von Zufallswerten und manipulationssichere Datenbanken. In diesen werden Spielergebnisse dauerhaft gespeichert.

Online-Spieleplattformen müssen strenge Auflagen erfüllen, um Lizenzen zu erhalten. Dazu gehören regelmäßige Audits der Zufallsgeneratoren durch externe Prüfer. Diese testen die statistische Verteilung der Ergebnisse. Zudem prüfen sie, ob die Algorithmen manipulationssicher implementiert sind. Nur so kann das Vertrauen der Spieler langfristig gesichert werden.

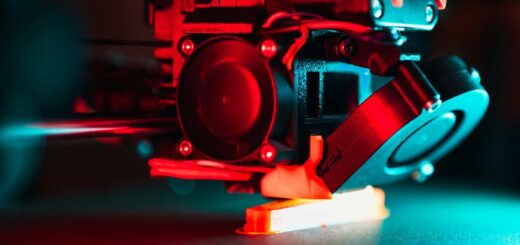

Hardware-basierte Zufallsgeneratoren

Für maximale Qualität nutzen Entwickler physikalische Zufallsquellen. Thermisches Rauschen in elektronischen Bauteilen oder Quanteneffekte liefern echte Zufallswerte. Diese kommen in sicherheitsrelevanten Umgebungen zum Einsatz. Sie bieten höchste Sicherheit gegen Vorhersagen und Manipulationen.

Prozessoren von Intel und AMD verfügen heute über integrierte Hardware-RNGs. Sie stellen echte Zufallswerte für das Betriebssystem bereit. Software kann diese Werte weiterverwenden. Spiele profitieren davon ohne zusätzliche Hardware. Die Technologie wird ständig verbessert, um höchste Sicherheitsstandards zu erfüllen.

Hybride Systeme für maximale Entropie

Kombinierte Systeme aus Hardware- und Software-RNGs gelten als stabile Lösung. Hardware-Generatoren bieten echte Zufälligkeit, doch sind sie aufwendig oder ausfallanfällig. Software-Generatoren liefern Geschwindigkeit, aber zu wenig Variation bei schlechtem Seed. Hybride Systeme kombinieren die Vorteile und sichern faire Zufallswerte ab.

Alltägliche Systemaktivitäten etwa Mausbewegungen oder Netzwerkverkehr bringen regelmäßig neue Entropie. Damit wird das Risiko vorhersehbarer Abläufe deutlich gesenkt. Fehler entstehen vor allem dann, wenn Entwickler zu wenige oder sehr ähnliche Entropiequellen zulassen. Moderne Systeme nutzen daher möglichst viele verschiedene Quellen.

Zufallsgeneratoren und Spielerfahrung

Entwickler müssen mathematisch richtigen Zufall und eine angenehme Spielerfahrung miteinander verbinden. Reiner Zufall kann zu längeren Glücks- oder Pechsträhnen führen, was für Frust sorgt. Deshalb setzen moderne Spiele häufig Mechanismen ein, die die Chancen nach mehreren erfolglosen Versuchen leicht erhöhen.

Ein Beispiel ist der „Mitleidsfaktor“ oder „pity timer“ aus Genshin Impact. Nach mehreren erfolglosen Versuchen wird ein seltener Gegenstand garantiert. Diese Algorithmen laufen im Hintergrund, sodass die Nutzer sie kaum bemerken. Sie verbessern aber das Spielerlebnis deutlich und halten die Motivation hoch.

Spielerwahrnehmung von Zufall

Die Anpassung der Zufallssysteme richtet sich außerdem an das Erfahrungsniveau der Nutzer. Neue Spieler treffen häufiger auf freundlichere Zufallsverteilungen, was den Einstieg erleichtert. Fortgeschrittene erhalten zusätzliche Herausforderungen. Dafür sorgen gezielte Anpassungen in den Algorithmen.

Viele empfinden Zufall als unfair, sobald längere Pechsträhnen auftreten. Ergebnisse in Foren oder Nutzer-Erfahrungen in Rezensionen zeigen, wie schnell das Vertrauen in das System leidet. Entwickler begegnen dieser Wahrnehmung mit sichtbaren Wahrscheinlichkeiten. Auch das Anzeigen von Chancen direkt im Spiel hilft, Transparenz zu schaffen und Vertrauen aufzubauen.