Beim Kauf eines neuen Geräts siehst du oft bunte Etiketten, Logos und Kürzel — doch was sagen sie wirklich über Umweltfreundlichkeit, Energieverbrauch oder Reparierbarkeit aus? In diesem Artikel erkläre ich dir verständlich und praxisnah, wie EU-Label funktionieren, welche neuen Instrumente auf dem Markt sind und wie du sie im Alltag für bessere Kaufentscheidungen nutzen kannst. Ich schildere, worauf du achten solltest, welche Label vertrauenswürdig sind und wie die kommenden Digital Product Passports (DPPs) dein Konsumverhalten verändern können.

Warum Labels wichtig sind – kurz und knapp

Labels sind mehr als nur Marketing. Sie schaffen Transparenz über Energieverbrauch, Emissionen oder verwendete Materialien und sollen dir helfen, Produkte zu vergleichen. Hintergrund ist die EU-Politik zur Reduktion von Emissionen und zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft: Gesetzliche Vorgaben wie die Energiekennzeichnung oder die Ecodesign-Regelungen setzen Mindestanforderungen und geben Orientierung.

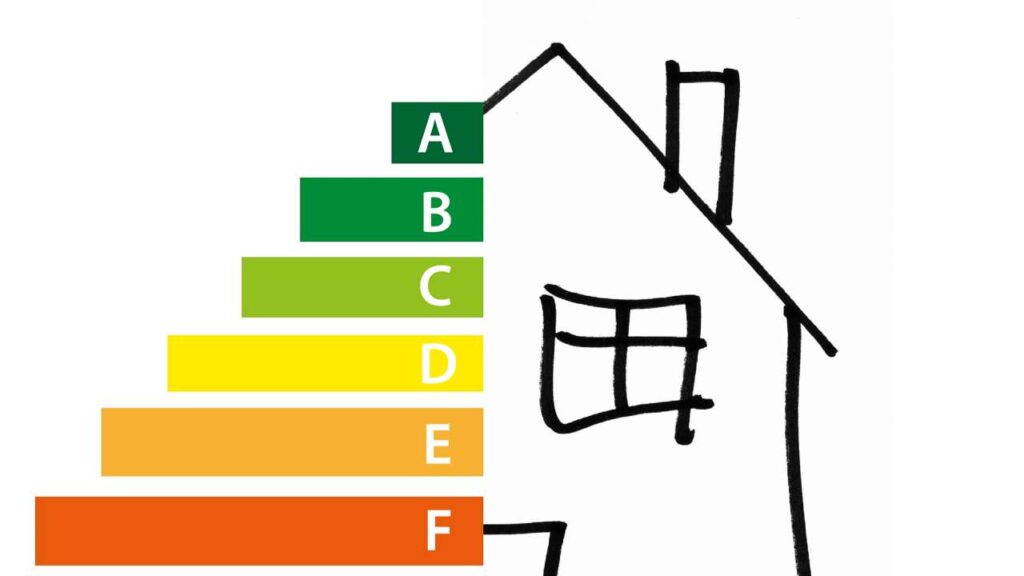

Das EU-Energielabel richtig lesen

Das klassische EU-Energielabel zeigt eine Bewertungsskala von A bis G — seit 2021 wurde die Skala in vielen Produktgruppen zurückgestuft, um die oberen Klassen wieder aussagekräftig zu machen. Auf dem Aufkleber findest du neben der Einstufung oft Angaben zu jährlichem Energieverbrauch, Lautstärke oder Fassungsvermögen, je nach Gerätetyp. Ein besonders hilfreiches Feature ist der QR-Code: Wenn du ihn mit deinem Smartphone scannst, landest du in der europäischen Produktdatenbank EPREL, wo detaillierte Produktinformationen hinterlegt sind.

Anwendungsbeispiel: Bei einer Waschmaschine siehst du auf dem Label nicht nur die Energieklasse, sondern auch den Wasserverbrauch pro Waschzyklus, die Schleuderwirkung und die Kapazität. Der QR-Code öffnet technische Details und Herstellerangaben, die auf dem Aufkleber selbst keinen Platz finden.

EU Ecolabel: Das Gütesiegel für wirklich nachhaltige Produkte

Neben dem Energielabel gibt es das EU Ecolabel. Dieses Siegel ist ein freiwilliges Ökolabel der Europäischen Union und deckt verschiedene Produktgruppen ab. Anders als einfache Werbeaussagen basiert das EU Ecolabel auf wissenschaftlichen Kriterien, die den gesamten Lebenszyklus eines Produkts betrachten — von Rohstoffgewinnung über Produktion bis zur Entsorgung. Produkte, die das Ecolabel tragen, gehören laut EU-Kriterien oft zu den ökologisch besten 10–20 Prozent ihrer Kategorie.

Wenn du beim Einkauf auf das EU Ecolabel stößt, kannst du relativ sicher sein, dass das Produkt strenge Umweltkriterien erfüllt. Allerdings ist das Label nicht für alle Produktkategorien verfügbar, und Hersteller müssen den Zertifizierungsprozess aktiv durchlaufen.

Ecodesign und die neuen Regeln: Nachhaltigkeit wird verpflichtend

Ecodesign-Regelungen legen Mindestanforderungen an Produkte fest, damit sie langlebiger, leichter reparierbar und energieeffizienter sind. Die neue Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), die im Juli 2024 in Kraft trat, erweitert diesen Ansatz erheblich. Sie zielt darauf ab, Produkte schon bei der Entwicklung nachhaltiger zu machen und setzt den Rahmen für künftige Vorgaben, zum Beispiel für Reparierbarkeit, Materialeffizienz und die Bereitstellung von Produktdaten.

Ein praktischer Effekt: Für bestimmte Produktgruppen gibt es seit 2025 oder werden in naher Zukunft strengere Ökodesign- und Labelanforderungen eingeführt. Ein Beispiel sind Trockner — neue Maßgaben für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit traten Anfang Juli 2025 in Kraft, was Herstellern und Verbraucher:innen klarere Orientierung bietet.

Digital Product Passport (DPP): Das große Versprechen der Transparenz

Ein zentrales neues Instrument ist der sogenannte Digital Product Passport. Er ist Teil der ESPR-Umsetzung und soll als digitale Informationsquelle fungieren, die Daten über Materialien, Reparierbarkeit, Recyclingfähigkeit und Lieferketteninformationen bündelt. Viele DPP-Elemente werden über QR-Codes zugänglich gemacht, so dass du als Käufer:in per Smartphone direkten Zugriff auf relevante Produktinformationen bekommst.

Noch sind nicht alle Details finalisiert, aber der Trend ist eindeutig: In den kommenden Jahren werden immer mehr Produkte in der EU umfangreiche digitale Produktdaten liefern müssen. Das erleichtert für dich die Entscheidung, weil nachvollziehbar wird, ob ein Gerät lange hält, leicht reparierbar ist oder aus problematischen Materialien besteht.

Wie du Labels und Daten im Alltag praktisch nutzt

Der beste Weg, Labels zu nutzen, ist, sie systematisch in deinen Entscheidungsprozess einzubauen. Beginne mit dem Energielabel: Achte nicht nur auf die Buchstabenklasse, sondern schaue, welche Zusatzangaben vorhanden sind. Scanne den QR-Code und prüfe in EPREL die technischen Details. Vergleiche denselben Gerätetyp mehrerer Hersteller: Manchmal sind Unterschiede im Energieverbrauch oder im Geräuschpegel größer, als die Klasse suggeriert.

Suche explizit nach dem EU Ecolabel, wenn dir ganzheitliche Umweltaspekte wichtig sind. Wenn ein Produkt das Ecolabel trägt, ist das ein Indiz für strengere ökologische Standards. Fehlt das Siegel, muss das nicht zwangsläufig ein Ausschlusskriterium sein — dann lohnt sich ein Blick in die DPP-Informationen oder in die Herstellerangaben zur Nachhaltigkeit.

Wenn Reparierbarkeit für dich zählt, informiere dich über Garantien, Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Serviceangeboten. Einige Hersteller veröffentlichen Wartungsanleitungen oder bieten Ersatzteile über lange Zeiträume an. In manchen Ländern gibt es ergänzende Informationsangebote wie Reparierbarkeits-Indizes oder unabhängige Tester, die Reparaturfreundlichkeit prüfen.

Konkrete Prüfungen vor dem Kauf

Bevor du kaufst, nimm dir ein paar Minuten: Schau dir das Energielabel an, scanne den QR-Code und lies die EPREL-Einträge. Prüfe, ob das Produkt ein EU Ecolabel trägt und ob Reparaturservices und Ersatzteile genannt werden. Lies Testberichte und Rezensionen, vor allem auf Hinweise zu Langlebigkeit und Kundendienst. So vermeidest du Impulskäufe von Geräten, die zwar billig sind, sich aber als kurzlebig herausstellen.

Bei größeren Anschaffungen lohnt sich außerdem ein Blick auf die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen nach Ecodesign. Wenn ein Gerät knapp über diesen Mindeststandards liegt, kannst du oft durch einen kleinen Aufpreis ein deutlich langlebigeres oder effizienteres Modell bekommen.

Mythen und Fallen: Worauf du nicht hereinfällst

Nicht jedes Logo bedeutet automatisch Umweltschutz. Begriffe wie „eco“ oder „green“ sind oft Marketing. Verlasse dich stattdessen auf offiziell geprüfte Labels wie das EU Ecolabel oder die offiziellen EU-Energielabels mit QR-Code. Achte auf die Herkunft der Informationen: Herstellerangaben ohne Zertifizierung sind weniger belastbar.

Ein weiterer Trugschluss ist, nur auf den Anschaffungspreis zu schauen. Geräte mit niedrigerer Energieeffizienz kosten oft über ihre Lebenszeit mehr, weil Stromverbräuche und mögliche Reparaturen über Jahre hinweg ins Gewicht fallen. Langfristig sind oft hochwertige, effizientere Geräte die günstigere Wahl.

Was sich in den nächsten Jahren ändert — und wie du dich vorbereitest

Die rechtlichen Rahmenbedingungen werden weiter ausgebaut. Die ESPR schafft ein umfassendes Regelwerk, das nachhaltigere Produktgestaltung erzwingt, und das Konzept des Digital Product Passport wird sukzessive ausgerollt. Das heißt für dich: Künftig gibt es mehr verlässliche Daten — und damit weniger Unsicherheit beim Kauf.

Du kannst dich jetzt schon vorbereiten, indem du beim Kauf verstärkt auf QR-Codes, EPREL-Einträge und das EU Ecolabel achtest. Wenn Hersteller DPP-Daten anbieten, nutze sie, um Vergleiche anzustellen. Als Verbraucher:in kannst du durch bewusste Käufe auch den Markt beeinflussen: Unternehmen, die transparente, langlebige und reparierbare Produkte anbieten, haben bessere Chancen auf langfristigen Erfolg.

Fazit: So triffst du nachhaltigere Kaufentscheidungen

Labels und digitale Produktdaten geben dir heute schon mächtige Werkzeuge an die Hand. Wenn du sie bewusst nutzt — Energielabel genauer lesen, QR-Code scannen, nach EU Ecolabel suchen und Informationen zur Reparierbarkeit prüfen — wirst du nachhaltigere, kosteneffizientere und zukunftssichere Entscheidungen treffen. Nutze die neuen digitalen Quellen, hinterfrage Marketingclaims und denke in Lebenszyklen, nicht nur in Anschaffungspreisen. So schonst du nicht nur deinen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.